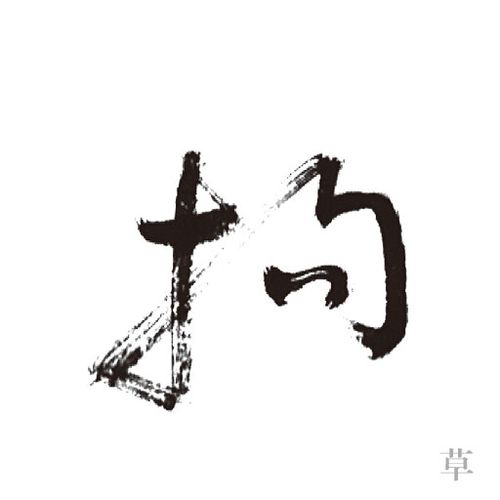

词语的牢笼:论"拘组词"背后的语言暴力与思想禁锢

在汉语的浩瀚词海中,存在着一类特殊的词汇现象——"拘组词"。它们不是自然语言演化的产物,而是特定历史时期人为制造的词汇工具,其背后隐藏着一种不易察觉却影响深远的语言暴力。这类词语如同无形的枷锁,不仅限制了语言的自由表达,更禁锢了人们的思想空间。从"黑五类"到"走资派",从"牛鬼蛇神"到"臭老九",这些特定历史语境下诞生的词汇,以其独特的构词方式和强烈的价值判断,构建了一套封闭的语言体系,进而塑造了一种排他性的思维方式。当我们重新审视这些"拘组词"时,实际上是在审视语言如何成为权力运作的工具,以及这种工具又如何反过来塑造了我们的认知世界。

"拘组词"最显著的特征是其僵化的构词方式。与自然语言中词汇的有机生长不同,"拘组词"往往遵循某种固定的、机械的模板批量生产。在特定历史时期,我们见证了无数由"黑"、"反"、"坏"、"臭"等贬义前缀与各种名词生硬组合而成的词汇如雨后春笋般涌现。这种构词方式剥夺了词语本应具有的多样性和灵活性,使其沦为简单的政治标签。法国思想家福柯曾指出:"话语即权力",当语言被简化为非黑即白的二元对立时,人们的思维也必然被导向同样的极端。一个典型的例子是"黑五类"一词,它将原本多元复杂的社会群体粗暴地归为五类并冠以"黑"的定性,不仅抹杀了每个个体的独特性,更建立了一套不容置疑的价值判断体系。这种语言暴力通过不断重复而深入人心,最终使接受者不再质疑其合理性,而是将其视为理所当然的认知框架。

"拘组词"的第二个显著特点是其携带的强烈情感色彩和预先设定的价值判断。每一个这样的词语都不是中性的描述,而是已经包含了不容辩驳的定罪。当一个人被称为"走资派"时,辩论的余地已被彻底剥夺——这个标签本身就意味着错误、反动和需要改造。德国语言学家维克多·克莱普勒在《第三帝国的语言》中详细分析了纳粹如何通过语言操控大众思维,他指出:"词语可以像微量的砷一样被服用——起初看似无害,但日积月累就会产生毒性效果。"同样,"拘组词"通过长期的语言渗透,逐渐腐蚀了人们的独立思考能力。当"臭老九"这样的词汇被反复使用时,知识分子阶层的尊严与价值就被系统性地贬低,社会对知识的尊重也随之瓦解。这种语言暴力比直接的肉体暴力更为隐蔽,也更为持久,因为它直接作用于人的认知结构,重塑了整个社会的思维方式。

更为深层的问题是,"拘组词"构建了一套封闭的语言体系,这套体系具有自我强化的特性。一旦接受了这套词汇,人们就会不自觉地用其中的范畴来理解世界,进而强化了这套体系的合理性。苏联语言学家巴赫金提出的"话语类型"理论有助于我们理解这一现象——特定的社会群体或历史时期会形成独特的话语类型,这些话语类型又反过来规定着该群体或时期的思维方式。在"拘组词"盛行的年代,人们逐渐失去了用其他方式表达和思考的能力,整个社会的语言变得贫乏而单一。英国作家乔治·奥威尔在《1984》中描绘的"新话"(Newspeak)正是这种语言控制的极端体现——通过减少词汇数量来限制思想的可能性。"拘组词"虽未达到"新话"的程度,但其运作逻辑如出一辙:简化语言以简化思想,控制表达以控制认知。

面对"拘组词"遗留的语言暴力和思想禁锢,当代人应当如何应对?首要任务是恢复语言的多样性与丰富性。这意味着我们要有意识地使用更为精确、中性的词汇来描述复杂的社会现象,拒绝简单化的标签和预设立场的判断。其次,我们需要培养对语言的批判性意识,警惕任何试图通过词汇来操纵思想和情感的做法。法国哲学家德勒兹倡导的"少数文学"概念或许能给我们启示——通过创造和使用边缘化的、非主流的表达方式,来打破主流话语的垄断。最后,也是最重要的,是保持思想的开放性和多元性,认识到任何试图用单一框架解释复杂世界的语言尝试都必然导致扭曲和暴力。

语言不仅是交流的工具,更是思想的载体和塑造者。"拘组词"作为一种特殊的语言现象,提醒我们警惕语言中潜藏的暴力与操控。在追求表达自由和思想解放的道路上,我们需要不断反思和净化自己的语言,因为正如奥地利哲学家维特根斯坦所言:"我的语言的界限意味着我的世界的界限。"只有打破"拘组词"设置的语言牢笼,我们才能真正获得思想的自由与表达的尊严。在这个意义上,对"拘组词"的批判不仅是对过去的反思,更是对未来的负责——我们使用怎样的语言,就将塑造怎样的世界。

富贵体育网

富贵体育网