语言的编织术:从"缕"字组词看汉民族的精神构造

"缕"字在汉语中是一个看似简单却内涵丰富的字眼。当我们说"一缕阳光"、"一缕炊烟"、"一缕思绪"时,这个字所承载的不仅是数量上的微小,更是一种独特的审美体验和文化心理。从"缕"字的组词现象切入,我们可以窥见汉民族如何通过语言这一精神编织术,将物质世界与心灵体验巧妙地缝合成一个有机整体。这种语言现象背后,隐藏着中国人特有的宇宙观、审美情趣和思维模式,构成了中华文明独特的精神构造。

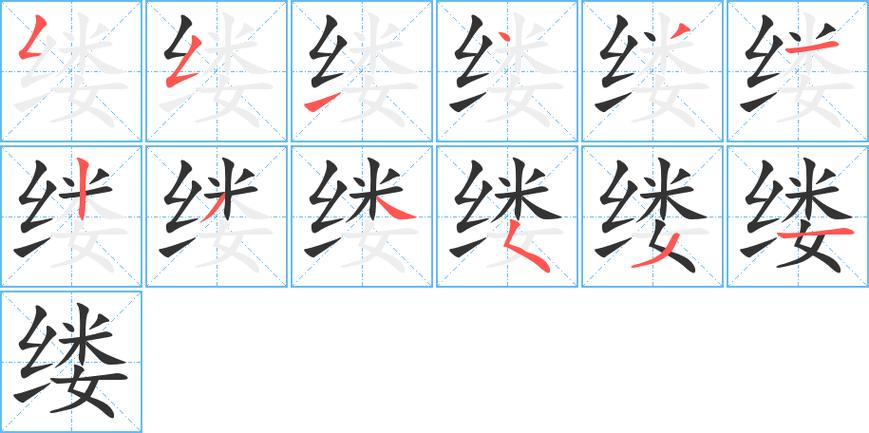

"缕"字本义指丝线,后引申为细长而连续不断的事物。《说文解字》注:"缕,线也。从纟,娄声。"这个字从"纟"(丝)部,本身就与纺织、编织的概念紧密相连。在物质匮乏的古代中国,丝线是极为珍贵的材料,用"缕"来形容事物,既表达了量的稀少,又暗含了质的珍贵。当我们说"一缕阳光"时,不仅描述了光线如丝般纤细的形态,更赋予了阳光以丝织品般的柔美质感。这种语言表达反映了中国人对自然现象的独特感知方式——不是冷冰冰的客观描述,而是充满情感温度和人文关怀的主观体验。

从认知语言学的角度看,"缕"字的组词能力展示了汉语强大的隐喻构建功能。"一缕希望"、"一缕记忆"这类表达将抽象概念具象化为可触摸的丝线,完成了从物质到精神的概念映射。这种隐喻不是随意的,而是基于汉民族长期形成的身体经验和文化实践。在纺织文化悠久的中国,人们很自然地将思维活动比作纺线织布的过程——"思绪万千"即如乱麻,"理清头绪"则如整理丝线。陆机《文赋》中"观古今于须臾,抚四海于一瞬"的文学想象,与"一缕思绪通古今"有着异曲同工之妙,都体现了将时间空间化的隐喻思维。

"缕"字组词还折射出中国人特有的"尚微"审美观。与西方美学传统中追求宏大、崇高不同,中国传统美学更注重细微处的韵味与意境。"一缕幽香"、"一缕清风"所传达的,正是这种对微小之美的敏锐感知和珍视。宋代文人欧阳修在《醉翁亭记》中写道:"野芳发而幽香,佳木秀而繁阴",这种对细微自然现象的捕捉与"缕"字所体现的审美情趣一脉相承。中国画中的留白、诗词中的含蓄,都与"缕"所代表的以少胜多、以小见大的美学理念相通。用"缕"来形容事物,实际上是一种审美选择,体现了中国文化对含蓄、内敛之美的崇尚。

在情感表达方面,"缕"字组词展现了中国人特有的情感编码方式。"一缕相思"、"一缕忧愁"这样的表达,将强烈的情感稀释为可以细细品味的绵长状态,避免了情感的直白宣泄。这与汉语中常见的"借景抒情"传统相契合,体现了中国文化对情感表达的节制与艺术化处理。《红楼梦》中林黛玉的"一缕香魂随风散",将生命的消逝表现为一缕轻烟的飘散,正是这种情感表达方式的典范。通过"缕"这一意象,庞大激烈的情感被转化为可把握、可玩味的审美对象,反映了中国文化"哀而不伤"的情感处理智慧。

从哲学层面看,"缕"字组词现象体现了中国思想中"气"的宇宙观。"一缕阳气"、"一缕生机"这样的表达,将宇宙生命力量想象为可以流动、编织的丝线状存在。这与中医理论中"经络如缕"的观念、《周易》中"阴阳相织"的宇宙图景形成呼应。宋代哲学家张载提出"太虚即气",认为宇宙由连绵不断的气构成,而"缕"正是这种连续性、流动性的完美隐喻。在这种世界观下,人与自然的界限是模糊可渗透的,正如一缕炊烟可以融入天际,一缕思绪可以连接古今。

"缕"字组词还反映了中国传统文化对"连续性"的价值追求。与西方思想强调个体独立性不同,中国思想更重视事物间的关联与延续。"一缕血脉"、"一缕文脉"这样的表达,强调了代际之间、古今之间的不断裂联系。司马迁"究天人之际,通古今之变"的史学追求,正是要找出历史发展的那一缕脉络。在这种观念下,个体生命如同织入大网的丝线,其价值在于参与并延续更大的整体。

在当代语境中,"缕"字组词仍然活跃,但其文化内涵正在发生微妙变化。"一缕信号"、"一缕数据"这样的新用法,将传统意象移植到数字时代,显示了汉语强大的适应能力。然而,这种适应并非简单的旧词新用,而是一种文化记忆的延续——即使在描述最现代的科技现象时,我们仍不自觉地使用具有手工温度的纺织隐喻,这或许暗示了技术时代人们对人文温度的潜在渴望。

从"缕"字组词这一语言现象中,我们看到了汉民族如何通过语言编织意义之网。这种编织不是单纯的修辞技巧,而是一个民族思维方式和审美心理的生动体现。每一个用"缕"描述的场景,都是物质与精神、个体与宇宙的一次微小而完美的缝合。当我们在不经意间使用"一缕"这个词时,实际上正在参与一场延续数千年的文化实践,用语言的丝线编织着属于中华文明的意义之网。这种语言的编织术,正是中国文化生生不息的内在密码之一。

富贵体育网

富贵体育网