俭朴之德:一个汉字背后的文明密码

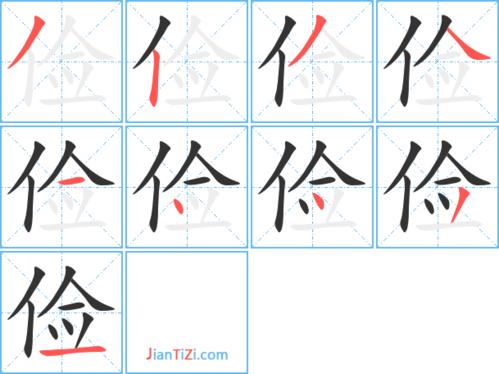

"俭"字由"人"与"戋"组成,戋者,少也。这个看似简单的汉字,却承载着中华文明五千年的生存智慧与精神密码。当我们的手指在键盘上敲出"jiǎn"这个拼音时,唤醒的不仅是一个发音符号,更是一整套关于节制、适度与可持续发展的文化基因。在物质丰裕的当代社会,重新审视"俭"字的组词与内涵,或许能为人类文明的未来困境提供一剂古老的解药。

翻开字典,"俭"字的组词如珍珠般串联起中国人对节制之美的理解。"俭朴"描绘的是一种去除浮华的生活态度,"勤俭"则将节约与勤劳并置为美德的双翼,"节俭"强调的是对资源的珍视与善用。这些词语共同编织出一张意义之网,将"俭"从单纯的金钱概念提升为一种全面的生活哲学。耐人寻味的是,与"俭"相关的词语大多带有积极评价——我们很少见到"俭"与负面词汇的组合,这暗示着在中国文化认知中,节俭本质上是一种值得推崇的品质。

汉语中"俭"的组词规律揭示了中国人特有的思维模式。与英语中"frugal"、"thrifty"等相对单一的表述不同,中文通过不同字词与"俭"的组合,精确区分了节俭的各种面向。"省俭"强调行为上的节制,"清俭"侧重生活方式的简朴,"恭俭"则将节俭与谦逊品德相联系。这种丰富的词汇 *** ,反映了中华文化对"俭"这一概念的高度重视与精细区分。法国汉学家汪德迈曾指出,中文通过字词组合表达概念的方式,本身就体现了一种"节俭"的思维方式——以最少的符号传达最丰富的意义。

从甲骨文到简化字,"俭"字的形体演变是一部浓缩的文化史。早期的"俭"字中,"戋"部更为突出,直观表现了"减少"的意象;而现代字形中"人"旁的强化,则暗示了节俭的主体性与人文关怀。这种演变不是偶然的,它反映了中国人对节俭认识的深化——从单纯的物质节约,发展为对人的尊严与可持续发展的思考。日本学者白川静在《汉字的世界》中指出,中国文字中凡与人相关的字多带"人"旁,正体现了以人为本的文化特质,"俭"字的演变同样遵循这一规律。

在儒家经典中,"俭"被提升至道德修养的高度。《论语》记载孔子之言:"礼,与其奢也,宁俭",将节俭置于奢靡之上;孟子更直言"养心莫善于寡欲",将节制欲望视为心灵修养的途径。这种将物质节俭与精神提升相联系的思想,构成了中华文明独特的价值体系。比较文化视野下,古希腊哲学家第欧根尼的犬儒主义虽然也主张简朴生活,但缺乏儒家这种将个人节俭与社会和谐相联系的系统思考。德国社会学家马克斯·韦伯在《儒教与道教》中敏锐地观察到,儒家的节俭伦理不同于新教的工作伦理,它更强调通过节制实现社会的整体平衡。

当代社会面临着过度消费带来的生态危机与精神空虚,"俭"的智慧显示出惊人的现代性。法国思想家梭罗在《瓦尔登湖》中描述的简朴生活,与中国传统"知足常乐"的理念遥相呼应;美国生态学家康芒纳提出的"够用就好"原则,与道家"少则得,多则惑"的思想不谋而合。在全球范围内,简约生活运动、极简主义等思潮的兴起,无不印证着"俭"的普世价值。挪威哲学家阿恩·内斯提出的深层生态学,更是将节俭从个人品德扩展为人与自然和谐相处的生态智慧。

"俭"字的组词与拼音不仅是语言现象,更是文明基因的编码。当瑞典环保少女格蕾塔·通贝里呼吁"系统变革"应对气候危机时,她或许不知道中国古老的"俭"字早已为此提供了文化资源。在汉语中,"俭"与"检"同音,这偶然的谐音暗示着一种深刻联系——节俭生活需要经常的自我检视与修正。英国历史学家汤因比曾预言,中华文明中的节俭传统可能为人类未来提供重要启示,这一预见正在被越来越多的人所认识。

重新发现"俭"的价值,不是要回到物质匮乏的过去,而是要为不可持续的发展模式寻找替代方案。当我们书写"jiǎn"这个拼音时,实际上是在唤醒一种文明记忆,一种关于适度、平衡与长远的智慧。在气候变化、资源枯竭的全球背景下,"俭"不再只是个人选择,而成为关乎人类集体生存的伦理要求。美国作家比尔·麦吉本在《足够:在过度发展的世界中保持人性》一书中写道:"我们需要的不是更多的技术修复,而是一种新的克制伦理。"这种克制伦理,在中国古老的"俭"字中早已有之。

从"俭"字的组词规律到它的拼音发音,我们看到的是一个文明对自身生存方式的持续思考。在键盘上敲出"jiǎn"的简单动作背后,是中华文化对节制之美的千年传承。当世界在消费主义的狂欢后面临觉醒时,汉语中的"俭"或许能提供一把理解可持续未来的钥匙——不是通过更多的占有,而是通过明智的节制;不是通过无度的扩张,而是通过有度的平衡。这才是"俭"字教给我们最深刻的文明密码。

富贵体育网

富贵体育网