《贪得无厌的生肖:文化象征与人性反思》

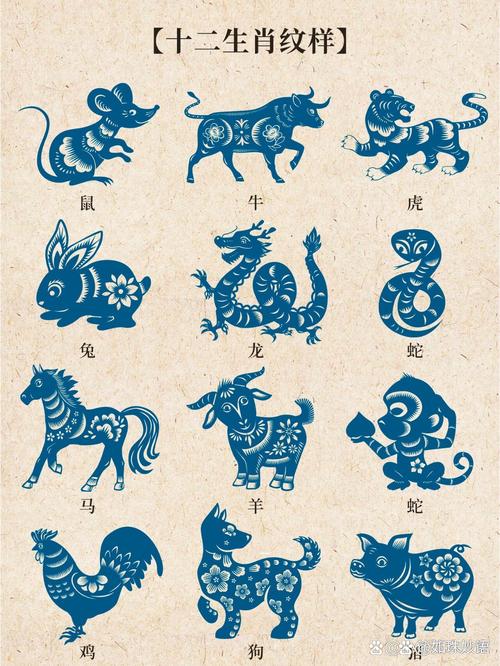

在中国传统文化中,十二生肖不仅是时间的标记,更是性格特征与命运象征的载体。其中,"贪得无厌"这一负面特质常被与某些特定生肖相联系,成为民间智慧对人性弱点的生动诠释。本文将从生肖文化的角度出发,探讨哪些生肖常被视为贪得无厌的代表,分析其历史渊源与文化内涵,并进一步思考这一象征背后的人性本质与社会启示。

一、生肖文化中的"贪得无厌"象征

在中国传统生肖文化中,老鼠、蛇和猪常被视为具有"贪得无厌"特质的代表。老鼠位列十二生肖之首,这一位置本身就充满争议与象征意义。民间传说中,老鼠凭借狡黠手段在生肖竞赛中拔得头筹,这一叙事奠定了其贪婪形象的基础。老鼠的贪体现在其对食物的无止境追求和储藏行为上,无论多少食物都无法满足其欲望,这种生物学特性被放大为道德缺陷。

蛇在生肖文化中的形象同样复杂。一方面,蛇象征着智慧与再生;另一方面,其吞食猎物的方式——能够咽下比自己体型大得多的食物——被隐喻为贪得无厌。古代文献《山海经》中就有对贪食之蛇的记载,民间也有"贪心不足蛇吞象"的谚语,形象地描绘了蛇的贪婪本性。

猪作为十二生肖的压轴,其形象演变值得玩味。早期文化中,猪象征财富与丰饶,因其易于饲养且繁殖能力强。然而,猪对食物的不加节制逐渐演变为贪吃、懒惰的负面形象。明代小说《西游记》中的猪八戒就是这一形象的文学化呈现,其贪吃好色、懒惰自私的性格特点深入人心。

这些生肖被赋予"贪得无厌"的特质并非偶然,而是古代中国人观察自然、总结生活经验的智慧结晶。通过将人性弱点投射到动物身上,形成了易于理解和传播的道德训诫工具。

二、历史典故与文学形象中的贪得无厌

中国历史文献与文学作品中充满了对贪得无厌行为的描述与批判,这些记载往往与特定生肖形象相互印证。司马迁在《史记·货殖列传》中记载了许多因贪婪而自取灭亡的商贾故事,其中对人性贪欲的刻画入木三分。汉代晁错在《论贵粟疏》中直言不讳地指出:"民贫则奸邪生,贫生于不足,不足生于不农,不农则不地著,不地著则离乡轻家,民如鸟兽。"这段话揭示了贪婪与社会不安定因素之间的关系。

古典文学中的贪得无厌形象更为生动。《金瓶梅》中的西门庆是文学史上著名的贪婪形象,其对财富、女色和权力的无尽追求最终导致自我毁灭。《红楼梦》中的王熙凤同样是一个复杂的贪婪形象,她的精明强干与贪权敛财形成鲜明对比,最终"机关算尽太聪明,反算了卿卿性命"。

民间故事中,生肖动物的贪婪形象常被用作道德教化的工具。例如"老鼠嫁女"的故事中,老鼠父母贪图权势,最终害了自己的女儿;"蛇吞象"的寓言则直接讽刺了不自量力的贪婪行为。这些故事通过夸张的生肖形象,传递了"贪多必失"的传统智慧。

特别值得注意的是佛教文化对中国贪欲观念的影响。佛教将"贪"列为三毒之首,认为它是苦难的根源。这一观念与本土文化融合后,强化了对贪得无厌行为的道德批判。敦煌变文中的《目连救母》等作品,就生动展现了贪欲导致的恶果与救赎之道。

三、贪得无厌的心理学解读与社会反思

从现代心理学角度看,贪得无厌的行为背后有着复杂的心理机制。美国心理学家亚伯拉罕·马斯洛的需求层次理论指出,人的需求是分层次的,但贪婪往往表现为对低层次需求(如物质积累)的病态追求,而忽视了更高层次的自我实现需求。瑞士心理学家卡尔·荣格则认为,贪婪可能源于个体内心的不安全感与空虚感,试图通过外在占有来填补内在缺失。

社会学研究表明,贪婪行为与社会环境密切相关。法国社会学家埃米尔·涂尔干提出的"社会失范"理论可以解释某些贪婪现象:当社会规范弱化、价值观念混乱时,个人欲望容易失控。中国改革开放后的经济快速发展期,就曾出现过因社会转型而导致的价值观真空,部分人的贪婪行为因此失去约束。

当代社会中,贪得无厌的表现形式已从单纯的物质贪婪扩展到对权力、名声、关注度等无形资源的过度追求。社交媒体的兴起创造了"点赞经济",一些人对虚拟认同的渴求同样呈现出贪得无厌的特征。英国社会学家齐格蒙特·鲍曼所称的"液态现代性"中,消费主义不断 *** 新的欲望,使人们陷入永远无法满足的循环。

面对这一现象,中国传统智慧提供了宝贵的平衡之道。儒家倡导"中庸之道",主张"知足常乐";道家提出"少私寡欲",追求自然无为;佛家则教导人们看破放下,破除执着。这些思想虽然产生于古代,但对治当代贪婪问题仍具有启示意义。

四、超越标签:生肖象征的现代诠释

将"贪得无厌"简单归咎于某些生肖是一种文化刻板印象,我们需要更辩证地看待这一问题。每个生肖都代表着一组复杂的特质,既有消极面也有积极面。例如老鼠虽然象征贪婪,但也代表机智与适应力;蛇既可能贪得无厌,也象征着智慧与医疗;猪的贪吃形象背后是慷慨与诚实的品质。

中国传统文化历来强调整体观与平衡观。《易经》的阴阳理论告诉我们,任何事物都有两面性,关键在于把握度。即使是公认的美德,如节俭,过度也会变成吝啬;而被视为缺点的特质,如"贪欲",适度时也可能成为进取的动力。明代思想家王阳明提出"知行合一",强调在认识欲望的同时也要学会调控欲望。

现代社会对"贪得无厌"应有更 nuanced 的理解。适度的野心与追求是个人与社会进步的动力,关键在于建立正确的价值观与自我约束机制。我们可以从生肖文化中汲取智慧,但不应被其局限。每个个体,无论属于哪个生肖,都有能力通过自我修养克服贪婪倾向,培养知足与感恩的心态。

结语

贪得无厌的生肖形象是中国传统文化对人性弱点的生动投射,具有深刻的道德教化意义。从老鼠、蛇到猪,这些生肖的负面特质提醒我们警惕欲望失控的危险。然而,在现代社会重新审视这一问题时,我们需要超越简单的标签化思维,认识到每个生肖乃至每个人都包含着矛盾与可能。

真正的智慧不在于否定欲望,而在于理解和管理欲望。中国传统文化中的平衡思想与当代心理学、社会学的见解相结合,为我们提供了应对贪婪的有效路径。在这个物质丰富但精神容易迷失的时代,回望生肖文化中的古老智慧,或许能帮助我们找到那个既积极进取又知足常乐的黄金中点。

富贵体育网

富贵体育网