睢阳之辨:一个地名背后的文化密码与权力叙事

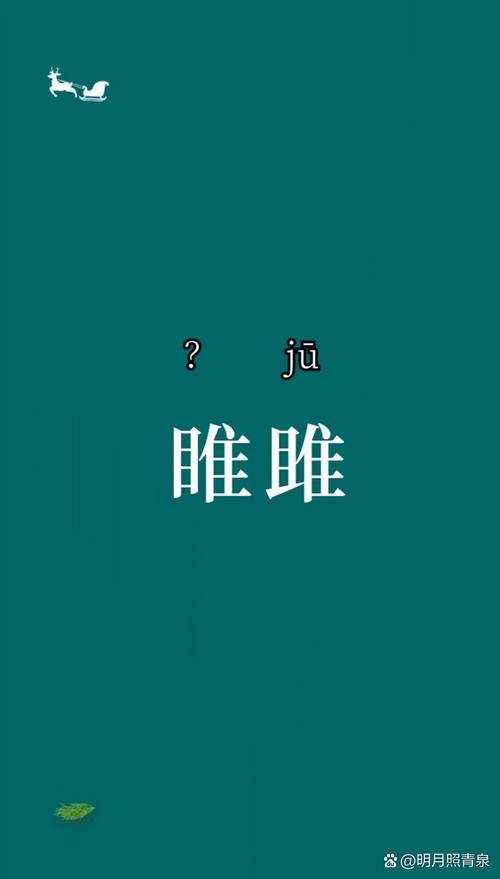

"睢阳"二字,究竟该如何发音?这个看似简单的问题,却像一把钥匙,意外打开了一扇通往中国文化深层结构的大门。在当代汉语中,"睢"字读作suī,于是"睢阳"自然被大多数人读作suī yáng。然而,翻开历史的长卷,我们会惊讶地发现,这个地名背后隐藏着一段被遗忘的语言记忆与文化博弈。在古汉语中,"睢"实际上存在两个读音:除了suī,还有一个古老的读音huī。这一语音分歧,绝非简单的方言差异,而是承载着中原文化演变的密码,记录着权力与语言相互塑造的复杂过程。

睢阳,这座位于今日河南省商丘市的历史名城,曾是春秋战国时期宋国的都城,汉代梁国的治所,唐代张巡、许远死守的军事重镇。司马迁在《史记》中记载:"睢阳,故宋都也。"当我们以huī yáng的古音呼唤这座城池时,仿佛瞬间穿越时空,听到了孔子周游列国时与宋国大夫的对话,感受到了汉代梁孝王在此筑东苑、招文士的风雅。这个读音如同一枚时间胶囊,保存了上古汉语的语音特征,是汉语音韵学上的活化石。清代学者钱大昕在《十驾斋养新录》中明确指出:"睢,古音呼韦切,读若辉。"这种读音在中古时期的韵书中仍有明确记载,却在后来的语言变迁中逐渐被边缘化。

语言从来不是孤立发展的系统,而是与政治权力紧密交织的文化场域。睢阳读音的演变,正是这种关系的生动体现。历史上,中央政权对地方的控制往往伴随着语言的标准化过程。自秦统一文字,到汉代确立"通语",再到隋唐科举制度对标准音的强化,每一次政治整合都在重塑语言版图。明代官修《洪武正韵》将"睢"统读为suī,这一官方规范逐渐取代了古音huī,反映出中央政权对地方文化记忆的收编与重构。法国思想家福柯曾指出:"权力通过话语建构知识,知识反过来巩固权力。"睢阳读音的标准化过程,正是权力通过语言实施文化治理的典型案例,古音huī的式微象征着地方性知识在统一帝国框架下的妥协。

在当代社会,地名读音的争议往往折射出文化认同的焦虑。2010年代,安徽六安因央视主持人读"lù ān"还是"liù ān"引发广泛讨论;江苏盱眙(xū yí)的读音也常被误读。这些争议背后,是全球化时代地方文化身份的觉醒与捍卫。睢阳的情况虽未引发大规模讨论,但其反映的问题同样深刻——当古音huī几乎完全被suī取代,我们失去的不仅是一个发音,更是一段连续的文化记忆。德国哲学家雅斯贝尔斯曾提出"轴心时代"理论,认为公元前800至200年之间,中国、印度、希腊等地同时出现了文化突破。睢阳作为春秋战国时期的文化重镇,其古音正承载着那个思想勃兴时代的语言印记,它的消逝意味着我们与那个伟大时代的又一联结被弱化。

面对睢阳读音的双重性,我们或许不必做出非此即彼的选择,而应将其视为文化多样性的宝贵资源。在学术研究、古籍阅读、历史再现等特定场合,可以恢复使用huī yáng的古音,让沉睡的语言记忆重新焕发生机;在日常交流中,则继续使用通行的suī yáng,遵循语言发展的自然规律。这种双重策略既尊重历史,又面对现实,体现了文化传承的辩证智慧。英国语言学家戴维·克里斯特尔主张"语言生态"理念,认为语言多样性如同生物多样性一样珍贵。睢阳的古音huī与现代音suī并存,正是丰富汉语生态的一个小小范例。

从更广阔的视角看,睢阳读音的流变折射出中国文化传承中的普遍困境:如何在现代化进程中保持与传统的有机关联?每个地名的背后,都可能隐藏着类似的语言故事与文化密码。北京"大栅栏"读作dà shí làr而非dà zhà lán,西安"碑林"中的"碑"读bēi而非béi,这些特殊读音都是历史在当代语言中留下的指纹。保护这些语言遗产,不仅是对过去的尊重,更是为未来保存文化选择的多样性。

睢阳怎么读?这个问题的答案已经超越了简单的语音学范畴。当我们用舌尖轻触上颚发出huī yáng的古音时,我们不仅在念出一个地名,更是在激活一段沉睡的历史记忆,参与一场跨越千年的文化对话。在标准化与多样性之间,在传统与现代之间,在遗忘与记忆之间,每一个汉字读音的选择,都是我们对文化认同的一次微小而重要的表态。睢阳之辨提醒我们:语言是活的历史,而正确地"读"懂过去,或许是我们面对未来最重要的文化准备之一。

富贵体育网

富贵体育网