拼音之痛:当语言成为权力的符号

"bù hǎo āi de pīn yīn"——这七个音节构成的短语,道出了多少中国人在学习道路上共同的隐痛。拼音,这一看似简单的拉丁字母组合系统,实则承载着远比表面更为复杂的文化意涵。它不仅是汉字的注音工具,更是一面映照中国现代化进程的镜子,折射出语言与权力之间微妙而深刻的关系。当我们抱怨"拼音不好挨"时,我们实际上是在经历一场文化认同的阵痛,一种在传统与现代之间寻找平衡的艰难历程。

回望历史长河,汉字作为世界上唯一未曾中断的古老文字系统,其形体之美、意蕴之深,构成了中华文明最坚实的基石。从甲骨文的古朴神秘到金文的庄重典雅,从小篆的规整优美到隶书的流畅生动,再到楷书的端正大方,每一次字形的演变都记录着中华民族的思维方式和审美情趣。汉字不仅仅是交流工具,更是文化基因的载体。当我们写下"家"字,屋顶下的猪暗示着农耕文明的定居生活;"信"字中人言为信,体现了儒家文化对诚信的重视。这种形义结合的特性,使得汉字成为世界上更具文化厚度的文字系统之一。

然而,当西方字母文字随着现代化浪潮席卷全球,汉字的复杂性开始被视为进步的障碍。十九世纪末二十世纪初,面对西方列强的船坚炮利,中国的知识分子开始反思传统文化的不足,"汉字落后论"甚嚣尘上。鲁迅甚至提出"汉字不灭,中国必亡"的极端观点。在这样的历史背景下,拼音化运动应运而生。从清末的切音字运动到民国时期的注音符号,再到新中国成立后的汉语拼音方案,中国人一直在寻找一种能够辅助甚至替代汉字的注音系统。1958年,《汉语拼音方案》的正式公布标志着这一探索的阶段性成果,其背后的政治意涵不言而喻——这是新生政权推动文化普及、巩固国家统一的重要举措。

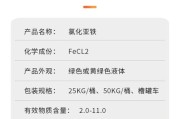

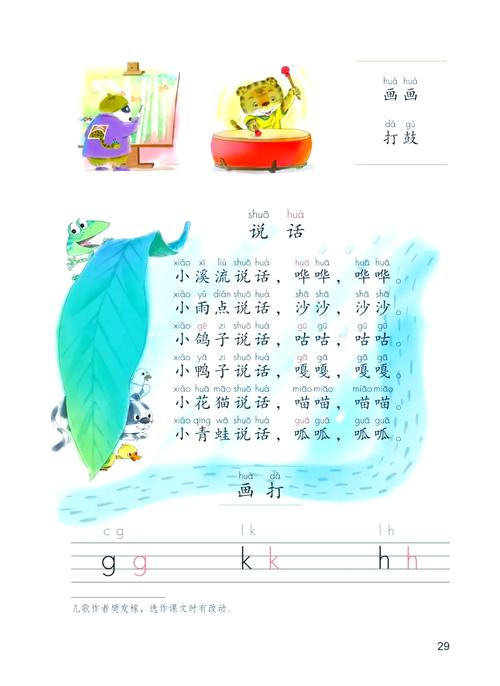

在当代教育体系中,拼音被赋予了近乎神圣的地位。幼儿园的孩子尚未掌握握笔姿势,就要先学会认读拼音;小学生的语文课本前几单元必是拼音教学;*中,拼音题成为检验语文能力的"标配"。这种教育设计背后,是一种将语言工具化的思维——拼音被视为打开知识大门的*,是提高识字效率的不二法门。然而,这种功利主义的教学方式往往忽视了语言学习的本质。孩子们被迫在尚未理解语言美感的情况下,机械地重复"b p m f"的发音,将鲜活的语言体验简化为枯燥的符号记忆。更值得注意的是,拼音教学的低龄化趋势正在改变中国儿童的语言认知路径。传统上,中国孩子是通过整体认读汉字来学习语言的,这种学习方式培养了形象思维和直觉感悟能力;而现在,孩子们必须先通过拼音这一"媒介"才能接触汉字,这无形中在汉字与学习者之间插入了一层隔阂,改变了中国人传统的语言思维模式。

"拼音不好挨"的感叹背后,潜藏着对文化主体性的焦虑。在全球化语境下,使用拉丁字母的拼音系统无形中强化了西方文化的中心地位。当我们用"China"而非"中国"来指称自己的国家时,当我们用"Beijing"而非"北京"来书写首都名称时,我们实际上在进行一种文化的自我转译,一种为适应西方认知框架而做出的调整。这种现象在信息技术领域尤为明显——计算机的QWERTY键盘是为字母文字设计的,汉字输入必须通过拼音或其他编码方式实现,这种技术上的"不适应"导致中国人在数字时代不得不改变自己的语言习惯。更值得警惕的是,过度依赖拼音可能导致汉字书写能力的退化。在智能手机普及的今天,很多人已经习惯了用拼音输入法"打"字,而忘记了如何"写"字。当一代中国人能够流畅地输入却无法准确地书写汉字时,我们失去的不仅是一种技能,更是与传统文化血脉相连的纽带。

面对拼音带来的文化困境,我们需要寻找一种平衡的智慧。完全拒绝拼音是不现实的,它在推广普通话、辅助识字、信息处理等方面发挥着不可替代的作用;但盲目崇拜拼音、将其凌驾于汉字之上也是危险的,这将导致文化根基的松动。或许,解决问题的关键在于回归语言本质——语言首先是思维和文化的载体,其次才是交流工具。在拼音教学中,我们应当注重培养对汉字本身的热爱和尊重,让孩子体会到每一个汉字背后的文化故事;在技术设计中,应当开发更符合汉字特性的输入方式,如笔顺输入、手写识别等;在文化传播中,应当增强对汉字国际影响力的自信,推动更多场合直接使用汉字而非拼音转写。

"不好挨的拼音"之所以令人感到不适,正是因为它触动了我们文化认同中最敏感的神经。在这场传统与现代的角力中,我们既不能固步自封,拒绝一切变革;也不能全盘西化,丧失文化主体性。汉字与拼音的关系,恰如中国文化面对现代化挑战的缩影——如何在保持文化根脉的同时拥抱时代变革,如何在借鉴外来文明的同时不失自我本色。当我们再次面对那些令人头疼的拼音规则时,或许可以少一分抱怨,多一分思考:这不仅是学习语言的必经之路,更是一个古老文明在当代世界自我定位的文化实践。

富贵体育网

富贵体育网