等待与狂欢:《暗黑者4》上映前的文化仪式与集体记忆

当《暗黑者4》即将上映的消息在社交媒体上掀起波澜,我们看到的不仅是一部电视剧的续集预告,更是一场酝酿已久的文化仪式的开端。在这个数字时代,影视作品的等待期已不再是单纯的空白时段,而演变为一种独特的集体体验,一种现代人共享的情感仪式。从之一部《暗黑者》2014年开播至今,这个系列已经走过了近十年历程,积累了庞大的粉丝群体和深厚的文化资本。每一次新作的官宣,都成为这个群体重新集结、重温记忆、构建认同的契机。

《暗黑者》系列之所以能够持续引发如此强烈的期待,首先源于其独特的叙事魅力。改编自周浩晖的小说《死亡通知单》,该系列构建了一个游走于法律边缘的"暗黑执法者"形象——Eumenides(惩罚者),他通过发放"死亡通知单"的方式,对逃脱法律制裁的罪人实施私刑。这种设定直击现代社会中普遍存在的司法无力感,触及了观众内心深处关于正义与法律的复杂思考。罗飞与Eumenides之间亦敌亦友的智力博弈,案件背后的人性剖析,以及道德灰色地带的探索,共同构成了《暗黑者》独特的叙事吸引力。随着系列的发展,每一季都在原有基础上进行世界观扩展和角色深化,这种持续性的叙事积累,使得观众对新一季的期待不仅仅是"接下来会发生什么",更是"这个世界将如何继续演变"。

在等待《暗黑者4》的过程中,粉丝社群的集体行为构成了一道独特的文化景观。豆瓣小组、贴吧、微博超话等平台成为理论推演的战场,网友们化身侦探,从制片方偶尔释放的剧照、演员的社交媒体动态、甚至是群演的只言片语中拼凑可能的剧情线索。这种"集体侦探"行为已超越了单纯的信息搜集,成为一种参与式文化的体现——粉丝不再是被动的接受者,而是主动的创作者和意义生产者。他们撰写同人小说, *** 粉丝视频,设计剧情走向,甚至影响官方创作方向。2021年《暗黑者3》播出期间,就有粉丝的推理预测与最终剧情高度吻合,这种"猜中"的成就感进一步强化了粉丝的参与热情和归属感。

影视工业的市场策略巧妙地利用了这种期待心理。定档前的预告片、海报、花絮等宣传材料不再只是简单的信息传达,而成为激发观众解读欲望的"诱饵"。制片方有意识地制造信息缺口,引导观众填补空白,延长作品的讨论热度。以《暗黑者》系列为例,每一季之间的间隔期都有官方释放的"线索"——可能是一张模糊的剧照,一个意味深长的数字,或演员暧昧不清的访谈回答。这些碎片化信息如同拼图,让粉丝在等待期间保持持续的参与感。现代影视营销已经深谙此道:等待不是需要缩短的障碍,而是可以延展的体验,是作品价值的一部分。

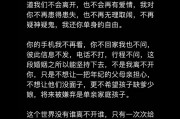

《暗黑者4》的上映时间之所以牵动人心,还因为它承载了观众的个人记忆与情感投射。对许多观众而言,追剧的历程与自身生命历程相互交织。2014年首播时的大学生如今可能已成家立业,昔日的观剧伙伴或许已各奔东西。新一季的宣布唤起的不仅是对剧情的期待,更是对过去观剧时光的怀念——那些与朋友争论凶手是谁的夜晚,那些为角色命运揪心的时刻,那些通过剧情反思现实的顿悟。影视作品因此超越了娱乐产品的范畴,成为个人生命史的时间标记和情感容器。

从更宏观的角度看,《暗黑者4》引发的等待现象折射出当代文化消费的特征转变。在信息过载、注意力稀缺的时代,能够激发观众长期投入和情感连接的作品显得尤为珍贵。观众不再满足于一次性的消费体验,而是渴望深度参与、持续互动的文化实践。《暗黑者》系列通过复杂的叙事结构、深刻的主题探讨和丰满的人物塑造,成功构建了这样一个可持续的情感空间。每一次新作的等待期,都是这个空间的扩展和加固。

当《暗黑者4》最终定档的消息传来,那将不仅是一个观看日期的确定,更是一场漫长文化仪式的 *** 时刻。首播当晚,无数屏幕将同时亮起,分散各地的观众通过弹幕、社交媒体实时分享感受,形成一种虚拟的集体观影体验。这种同步的观看行为,是现代人对抗原子化生存的方式之一——在虚构的故事中,我们寻找共鸣,确认归属,体验联结。

《暗黑者4》何时上映?这个问题的答案固然重要,但或许同样值得关注的是问题本身引发的文化现象。在等待官方消息的日子里,粉丝社群的创造性活动、情感交流和对作品的深度解读,已经构成了作品意义的延伸和补充。影视作品的生命力不再局限于屏幕内的几十分钟,而是渗透到观众的日常对话、 *** 互动和生活想象中。无论《暗黑者4》最终何时与观众见面,这场由期待构建的文化仪式,已经再次证明了优秀叙事作品凝聚人心的力量。

富贵体育网

富贵体育网